|

|

|

| 丸屋 武士(著) |

|

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |

|

|

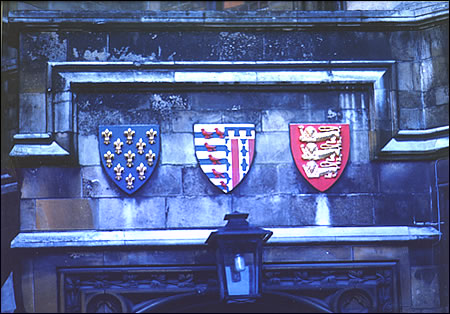

| ケンブリッジ大学 ペンブルック カレッジの紋章 |

| (1985/11 撮影) |

| 14歳でここに入学した小ピットは在学中にアダム・スミスの |

| 『国富論』をじっくり勉強したという。(シリーズ7参照) |

|

|

| その第1次英蘭戦争の終結から丁度6年たった1660年4月、スペイン領ブリュッセルで亡命生活を送っていたイギリスのチャールズが突然オランダ領ブレダに移って来た。清教主義に基づく厳格な規律や禁欲主義にイングランド国民がうんざりして、王政復古への道が選ばれた結果である。オランダとの戦争ばかりでなく、スペインとの西インド諸島での戦費を賄うために、国民から徴集する税金は増えるばかりで、ピューリタン(清教徒)クロムウェルの軍国主義と帝国主義にイギリス人はついて行けなくなった。個人の生活にまで細かく干渉し(その結果偽善者はますます増えた)、劇場を徹底的に弾圧するような清教徒政権(共和国政府)に国民が厭きたのである。どうやら禁欲主義が長続きしないのは古今東西、変わりはないようである。最近の例としては、経済が危機的状況に陥った韓国政府が1997年「IMF勧告」を受諾した。小学生にまで「好きなものを買わないこと」というキャンペーンが徹底し、出席者が100人を越える(派手な?)結婚式や親しい者どうしの酒の一気飲み(韓国の伝統)が条例(法律)で禁止された。守らなければ警官が来るといったことは、3年かせいぜい5年が我慢の限界であろう。韓国の事態は間もなく改善された。日本では1841年(天保12年)、6年前から老中に就任していた水野忠邦が「奢侈禁止令」を発して絹織物やべっ甲細工の製造販売を禁止した。人々の贅沢を監視し取り締まる役人が、派手な着物を着た女性をその場で裸にしたり、オトリ捜査によって、豪華な商品の注文に応じた商人が捕縛されるような事態が頻発したという。水野はあらゆる値段の引き下げを命じた為、家賃等が下がったのは庶民にとってはうれしい事であったが、肝心の賃金等も下がってしまった。おなじみのデフレプロセスの進行によって結局町人の生活は益々窮乏化し、庶民がささやかにウサを晴らそうにも、人情本の出版は禁止となり、作者は罰せられた。経済収縮(デフレ)が社会の根底を破壊してしまうことがわからない人が今日でも少なくないようである。それ故にこそイギリスにおける小ピットの施策(不要な官職の廃止によって行政費を削減し、同時に奢侈品の関税を下げて消費を拡大した)が世界的偉業として讃えられていることは本シリーズ7で言及した。1843年(天保14年)9月、水野は罷免され、「天保の改革なるもの」はたった2年で崩壊した。百姓が徒党を組み富農や村役人の屋敷を破壊する「惣百姓一揆」が天明年間から増えつつあったが、天保年間には激増したという。水野が罷免された日、彼の屋敷には江戸中から群衆が集まり、屋敷に向かって罵声を浴びせ、石を投げ込んだという。欲求不満を抱えたまま長くはやって行けないのが人間である。その欲求不満(閉塞感)のはけ口を外国との戦争にもっていく為政者の例は枚挙にいとまがない。 |

|

|

ケンブリッジ風景

(2004/12撮影) |

|

|

|

|

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 |