セオドア・ルーズベルト大統領

セオドア・ルーズベルト大統領

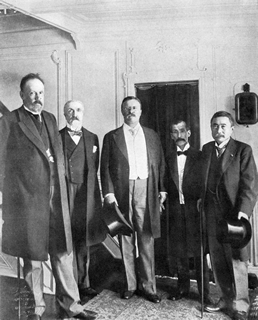

| ポーツマス講和会議の開始に先立ち日露両国全権委員をニューヨーク州サガモア ヒルの私邸に招いたルーズベルト大統領は、自らの専用ヨット「メイフラワー」号の船室で双方を引き合わせた。その時の記念写真。大統領を真中に左側からロシアのウィッテ、ローゼ

ン、日本の小村、高平。 |

(写真提供「APL」

クレジット表記: Photos 12/APL )

|

日露戦争終結後、東郷平八郎海軍大将の発した「連合艦隊解散の辞(1905年12月21日付)」はアメリカ合衆国大統領セオドア・ルーズベルトに大きな感銘を与え、それを全アメリカ人に読ませるためにルーズベルトは直ちに翻訳を命じた。博覧強記、歴史学、博物学において一流の域にあったルーズベルトは、自らその翻訳英文をじっくりチェックした上で、「合衆国軍人ないし、軍人たらんと欲する者全てに対し、また不幸緩急の事態出来に至らば(戦争勃発のこと−−筆者注)アメリカの名誉にかけ、かく行動すべきと信ずる全ての者に余は上記演説を推薦するものである」と書き添えて、全ての陸海軍事機関に配布した。

精力絶倫のセオドア・ルーズベルトは後にも述べるように生涯に38冊の本を著わし、残されている手紙は15万通に上る。ハーバードの学生時代に起筆して卒業の翌年(1881年)、新婚ホヤホヤ(23歳)でコロンビア大学法科大学院に自宅から40分歩いて通うという生活の中で脱稿した『1812年戦争海戦史』は三版まで出版された。この書はいくつかの大学のテキストにも採用された上、1886年にはアメリカ海軍の艦船全てに1冊ずつ配備されることになった。更に1888(明治21)年、30歳のルーズベルトが書き上げた『西部開拓史』はベストセラーとなって初版は1ヶ月で売り切れ、イギリスにおいても評判の書となった。これによってルーズベルトは、13歳でハーバードに入学、ドイツに留学して19歳で博士となったジョージ・バンクロフトの再来、と評されるようになった。バンクロフトは大著『米国史(全30巻)』を執筆し、アナポリスに海軍兵学校を創設した時の海軍長官であり、後に政治家として活躍した。

その合衆国大統領ルーズベルトの心の琴線に触れた「連合艦隊解散の辞」は同艦隊作戦主任参謀秋山真之海軍中佐が起草したものであった。秋山はこの歴史的名文の末尾を「古人曰く勝て兜の緒を締めよ・・・と」締めくくったが、深い研鑽によってそこに凝縮された秋山の願いを大多数の日本国民は聞き入れなかった。参謀秋山がこの草稿で説いた「更に将来の進歩を図りて時勢の発展に遅れざるを期せざるべからず。」という教訓は忘れ去られて、兜の緒を締めるどころか、「勝った勝った」の驕慢の風が吹きつのる日本であった。その後15年もしないうちに労せずして第一次世界大戦の戦勝国の一員となったあたりから日本国民は「夜郎自大」に陥り、文明開化の過程で味わった「劣等感」の反動も手伝って、この国の針路をオカシクしてしまった。日露戦争終結後40年にして早くも「無条件降伏」という屈辱を招いたのは、ほかでもない「日本国民一人一人の文化の素質」とそれに基づく「国際感覚」、「政治意識」のなせるわざであった。突き詰めれば、そういう国民の間に醸成された「国民心理」あるいは「国民感情」のなせるわざと言うべきであろうか。議員や軍人、役人はただその流れに乗り、あるいは押し流されて行動した結果の破局であった。ニーチェも言う通り、狂気は個人にあっては稀有(けう)なことではあるが、集団・党派・民族・時代にあっては通例だからである(『善悪の彼岸』岩波文庫1970年刊)。ドイツにはナチスなどという人種は存在せず、日本にも軍閥とか軍部とかいう人種がいたわけではなかった。日本中が夜郎自大に起因する「一億総外交音痴」の様相を呈し、「独ソ不可侵条約」締結程度の出来事に驚愕した。日本国が最も国際人を必要としていた時、あの程度の事に腰を抜かし、ヨーロッパ事情を「複雑怪奇」などと評して内閣を放り出すような愚劣な指導者を戴くに至った日本国民であった。そうなる前、既に第1次世界大戦が終った1918(大正7)年頃から夜郎自大の風潮が蔓延していた日本社会であったが、外務大臣松岡洋右がタンカを切って国際連盟総会を退席した1933(昭和8)年2月、大半の日本国民は拍手喝采をした。それは1941(昭和16)年12月8日朝、真珠湾奇襲のニュースを聞いて、胸のつかえがおりてスッとなった気分と同じ心理状態であった。だが、松岡洋右の啖呵に喝采を送った日本国民は、以後「畳の上では死ねない」ことを覚悟したであろうか。満州や支那をめぐる英米の理不尽な要求に対して、日本の大義を貫き、日本の国益を護るためには、国を亡ぼしても止むを得ない、八千万国民が死んでもよい、と覚悟して事を起こしたであろうか。決してそうではなかった。何の覚悟もなく、全ては甘い計算(希望的観測)に基づいていた。覚悟もなく闘いを挑むことは、個人にとっても国家にとっても破滅への道を直進することに他ならない。その後も希望的観測と客観的事実とを混同して懲りることなく(その典型はノモンハン事件である)、誤算をくり返した挙句に「一億総懺悔」となってしまった。「国民はその水準以上の政府を持つことはできない」とか「愚劣なる政府は愚劣なる国民に依拠する」と言われている通りの事態であった。日露戦争が終結した時、イギリスの外相エドワード・グレーが駐米イギリス大使に書簡を送り、アメリカ人の対外的関心について頻繁に報告を書き送ってくれるよう要望した(入江昭著『日本の外交』 中公新書1966年)のは、このことを踏まえてのことである。この時点で既に工業力においてイギリスを抜き去り世界の首位に立ったアメリカ合衆国国民の「国民感情」の行きつく先については、イギリスとしても片時も目を離すわけにはいかなくなった。「世論」とか「民意」とか呼ばれているものの深部にある危険性を十分認識すればこそのグレーの対応であった。だが、さすがのグレーもはたしてこの時、20世紀は「アメリカの世紀」となり、「世界大戦の世紀」となることを予見していたであろうか。

|