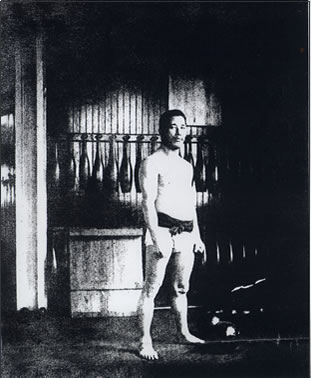

| ホワイトハウスで週に3回、ルーズベルト大統領に柔道を指導した山下義韶。ワシントンの道場にて。 |

『柔道百年の歴史』

(講談社)1970年刊より

|

では3月1日ホワイトハウスにおける他流試合はどのようであったのか。山下義韶は身長160センチ、体重68キロ、年令は40歳を超えたばかりであった。これに対するジョージ・グラント海軍大尉は身長2メートル、体重160キロ、年令は山下より10歳若いレスラーであった。レスリングタイツ1枚のグラントに対して柔道衣スタイルの山下は、相手の太い腕に捕まってしまったら勝てないとふんだ。相手が向かってくるところを得意の足技で崩し、のしかかろうとする力を利用して巴投げで投げ飛ばしたという。起き上がろうとするグラントの背中に回って山下は喉締め(裸締め)にいき、グラントが立ち上がろうと伸ばした左手の一瞬の隙をついて腕ひしぎ十字固めで攻めた。慣れない肘関節を極められたグラントはたまりかねてついに右手でマットを叩き「ギブアップ」という結末となった。この間わずか2分であったが、山下もすぐには立ち上がれない程心身を消耗していたという。西郷四郎、横山作次郎、富田常次郎らと並び講道館の草創期を支えた四天王の一人である山下義韶は柔道技術と人格見識を兼ね備えた最もバランスのとれた柔道家と評されている。ただ強いだけの田夫野人ではワシントン社交界に地歩を築くことは出来なかったであろう。昭和10年11月、山下の葬儀において嘉納治五郎(当時76歳)は、講道館指南役山下義韶に講道館初の「十段」位を贈った。今年(2006年)1月、3名の柔道家に十段が贈られ、講道館の十段位取得者は合計15名となった。

『柔道百年の歴史』

『柔道百年の歴史』

(講談社)1970年刊より

|

ところで、元々闘いの技術である武術には何の限定もない。換言すれば、そこにはスポーツにおけるようなルールは無い、ということである。蹴ったり突いたり殴ったり、あるいは頭突きや砂等を用いての目つぶしまでもが想定内であり、刃物等武器を考えれば、その対応にはキリがない。それを敢えて襟、袖を取り合って練習や試合をスタートするところから生れた「精妙な投げ技」こそが講道館柔道の真髄である。虚弱であった少年時代からレスリングに親しみ、前シリーズ(シリーズ13)でお話したようにハーヴァード在学中はボクシングに熱中したセオドア・ルーズベルトは山下、竹下と対したこの時、男盛りの47歳、前シリーズ1頁の写真のように体重100キロ余の偉丈夫であった。山下、竹下との稽古によってルーズベルトは講道館柔道の醍醐味を十二分に味わったことであろう。とりわけ山下のような当時の日本を代表する練達の柔道家による絶妙な投げ技を体験すれば、その鋭く深い投げ技の切れ味に驚嘆したはずである。自分が宙に舞い、何故そうなるのか自分でもわからない程の技の精妙さにかえって痛快な思いをしたことであろう。竹下の妻あての手紙によれば、大統領はコロコロと投げられて手を打って喜んだという。レスリングやフットボールで鍛えた者は、投げられることには慣れている。柔道家が投げの途中で引き手を離すような危険なことをしない限り、いくら投げられてもどうということはない。むしろ裸で対した場合、レスリングの投げ技は強烈であり、並みの柔道家では防ぎきれない破壊力(決定力)がある。だが、腕ひしぎ十字固めのような関接技、特に相手の着衣を利用しての「送り襟締め」のような締め技は締められた相手が瞬時に気絶するような武術としての「決定的破壊力」を有している。炯眼のルーズベルトはそこに着目してアメリカ海軍兵学校の教科として柔道を採用させたのであろう。念の為付言すれば、ルーズベルトは格闘スポーツとしてレスリングが柔道に劣っていると思ったわけではない。そのことは息子にあてた手紙にも明らかである。相手の襟、袖を利用する柔道に比して裸同然の相手を捉えて投げる(例えばバックドロップ)レスリングの技は強烈である。慶大柔道部OBの柴田一能の送別会で「日本の優れた文化を世界に知らしめたい。自分としては、世界に誇るに足る講道館柔道を、アメリカに広めることに尽力したい」と語った山下義韶の夢はここに結実した。

|