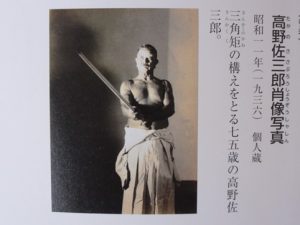

昭和の大剣士<剣聖>高野佐三郎

―恩人・嘉納治五郎と共有した教育理念(下)

写真は『埼玉武術英名録』埼玉県立歴史と民俗の博物館2022年刊より

Ⅵ 栴檀は双葉より芳し―「秩父の小天狗」

Ⅵ-1 胎教から始まった剣術修行

高野佐三郎(1862~1950)は文久2(1862)年6月、武蔵国秩父郡大宮郷(現秩父市)に鎮座する秩父神社境内の一画にあった高野家に生まれる。同家は秩父絹の検査役であり、秩父神社大祭(秩父夜祭として有名)には御旅所(おたびしょ)巡行の先導を務める家柄であった。古来、山村農業の副業として養蚕、絹織物が盛んな同地から秩父絹を外へ出すには厳重な検査を経なければならず、農家は品質検査を受けると共に、絹織物一疋(いっぴき)について一定の手数料と税とを納める決まりであり、高野家は、そういう重要な役目を担う名家であった。

享和年中(1801~1804)の頃の当主、高野孝右衛門には子がなく、養子として大野原村(現秩父市)の堀内家から佐吉を迎え、その佐吉が、孫の佐三郎を事実上、剣士として育成、薫陶した高野佐三郎の祖父高野佐吉郎である。

幼少より剣を好んだ佐吉郎は江戸へ出て、白井亨、高柳又四郎、浅利又七郎義信、千葉周作、浅利又七郎義明といった名人・達人たちが汗を流し競い合う、当時盛況の中西忠兵衛子正(つぐまさ)道場の門弟となり、そこで精励して免許皆伝に達した。

佐吉郎はその一方で、山鹿素性について軍学を、坂井守道禅師について禅と文学を学び、郷里秩父に帰った佐吉郎は自邸に道場を設けて、地元後進の指導に当たるようになった。

佐吉郎の長男・芳三郎は、黒谷(くろや、現・秩父市黒谷)の逸見家から妻として ケイを迎えたが、ケイは江戸へ出て御殿女中を務めたこともあり、諸事厳格で礼儀作法に通じるばかりでなく、気丈なことでも知られる女性であった。

そのケイが懐妊すると、佐吉郎は「尚武の士」の誕生を願ってか、ケイを道場に呼び、門弟たちの稽古を見学させるのを日常として、夜には、昔の英雄、豪傑の話を語って聞かせるという、「胎教」を実践した。

やがて文久2(1862)年6月、佐三郎が生まれ、佐吉郎は孫が歩くようになると、軽い桐を素材とする木刀を持たせ、「小野派一刀流の形」の一つ一つを、手を取り足を取って佐三郎に教え込む。

佐吉郎は幼い佐三郎に対する褒美として菓子を与え、初めのうち菓子が欲しくなると「形の稽古」を祖父にねだっていた佐三郎は、そのうちに菓子を目的としない「本当の稽古」を祖父に願うようになったという。

佐三郎が5歳になった慶應2年、忍(おし)藩10万石(藩庁は現・行田市本丸)の藩主・松平忠誠(ただざね)の藩内(秩父)巡視に際して、秩父神社境内で剣術大会が開催される。

この時、佐三郎は忍藩剣術指南役である祖父佐吉郎を相手に、「小野派一刀流の組太刀56本」を藩主の前で披露した。

奥平松平家第4代当主忠誠は、この時の佐三郎の演武に感嘆して、銀子(ぎんす)一封に「奇童」の二字を添えて授与し、この時佐三郎が使用した小さな裃(かみしも)と拝領の脇差が現在も残っているという。(戸部新十郎著『明治剣客伝』光文社時代小説文庫1996年刊より)

高野佐三郎は、正に藩主の賛辞の通り、「普通の子供よりも特別すぐれた子供」であった。

日々の躾(しつけ)についても佐吉郎は厳しく、佐三郎は夜明けとともに起き、井戸の冷水で顔を洗い、口をそそぎ、やがて昇る太陽を待ち受け、その大日輪を飲み込むように大気を腹の底まで吸うのが日課とされた。稽古は烈しく、冬の寒稽古などは、夜明け前の4時頃に起き、冷水をかむり、6時ごろまで続けざまに稽古が行われたという。

同時に佐吉郎の指導は柔軟多彩で、道場に豆をまき足場を悪くして、均整のとり方、足さばき訓練の一助とし、時に「闇試合」と称して、目隠しをした者どうしを立ち会わせ、相手の呼吸、気配、動作を察知する訓練の一助として、更には足を縛り、川の流れに入って打ち合うこともさせたという。

その上、佐吉郎は息子の芳三郎同様、孫の佐三郎にも、今宮神社(秩父札所第十四番、今宮坊)の神官塩谷儔(ひとし)という碩学について「漢籍」を学ばせるという、周到な配慮をした。

前編で述べたように、明治44年発足した「大日本体育協会」初代会長嘉納治五郎と総務理事安部磯雄は、肝胆相照らす仲となって日本体育界(スポーツ界)の発展に大働きをしたが、二人は共に世に出る前に「高い英語力」の持ち主であったばかりでなく、幼少期の「漢籍(四書五経等々)による教育」をも共有していたことを重ねて指摘しておきたい。

Ⅵ―2 「秩父の小天狗」挫折、そして山岡鉄舟道場入門

明治12年4月、埼玉県児玉郡賀美村の陽雲寺に於て、上武(上州・武州)合体剣術大会が開催される。

忍(おし)藩剣術指南役高野佐吉郎(74,5歳)の相手は、江戸へ出て北辰一刀流千葉重三郎について目録に達し、安中藩撃剣取締助役を務めたこともある岡田定五郎(31歳)という組み合わせになっていた。ところがこの時、佐吉郎は病に伏し、代わりに弱冠18歳の佐三郎が立ち会うことになった。

近隣寺社の奉納剣術大会等で活躍し、「秩父の小天狗」と称されるようになった高野佐三郎ではあったが、相手の岡田定五郎は、高足駄で両手に米俵を吊るして楽々と歩くという怪力の持ち主であり、千葉道場仕込の「突き」を得意とし竹刀で厚い板をも突き貫くほどで、「鬼岡田」と呼ばれる剛の者であった。

試合が始まり、得意の片手上段に構える佐三郎に対して岡田はすかさず諸手突きを喰らわせ、佐三郎の喉が破れて、したたる血が白い袴を染め、更に千葉道場仕込の突きを止めない岡田を見かねた審判が分けると、佐三郎はその場に転倒したという。明らかな惨敗であり、しばらく試合場地元の友人のもとで静養して秩父に帰った佐三郎は、間も無く秩父を出て江戸に向い、名声高く荒稽古で有名な山岡鉄舟の門人にしてもらう。

祖父佐吉郎が山岡の師匠である中西忠兵衛子正(つぐまさ)の門弟として免許皆伝を得ていたことも、岡田に対する報復を期しての佐三郎(18歳)の入門願いを聞き入れた山岡の脳裏にあったかもしれない。

明治12年、佐三郎を門弟として受け入れた旧幕臣山岡鉄舟は前編(上)で述べたように西郷隆盛のたっての願いにより明治5年以来、明治天皇の侍従として宮中に出仕する身分であった。

そして元治元(1864)年に自らが門弟として汗を流していた中西忠兵衛道場の高弟(忠兵衛の二男)浅利又七郎義明と相対し圧倒されて以来17年余に亘り、名人・浅利又七郎義明の域を目指して必死の修行・工夫(苦心惨憺と言うべきか)を重ねていた山岡は、西郷との約束通り10年間の宮中出仕も終わる明治15年、「一刀正伝無刀流」を称する「春風館道場」を開いたのであった。

翌々明治17年5月、幼い時から佐三郎を「剣の道」に導き薫陶した祖父佐吉郎(82歳)が死去した。明治12年の入門以来5年間、厳しく猛烈な荒稽古で知られる山岡鉄舟の「春風館」で精励(難行苦行)した佐三郎は、故郷秩父に帰り、祖父なきあとの「秩父明信館」を継ぐ。

高名な「春風館」仕込の若先生高野佐三郎(23歳)が指導する剣術道場「秩父明信館」には入門者が相次ぎ、翌明治18年1月、佐三郎は秩父の浅賀三之助長女ワイ女と結婚した。

そして翌明治19年3月、前編(上―Ⅱ)で詳述したように、恩師山岡鉄舟に呼ばれ、高野佐三郎の警視庁撃剣世話掛(剣術師範)への道が拓けたのであった。

Ⅵ―3 「全人的育英の道」を目指した高野佐三郎

前編(上のⅢ)で言及したように、警視庁撃剣世話掛拝命の3年後、恩師山岡鉄舟の死がきっかけとなったか明治21年8月、高野は警視庁を辞して埼玉県警に移り、家族と共に浦和に引っ越す。

埼玉師範学校前(現・埼玉会館跡地)に住宅と剣道場を建てた高野は、道場名を「浦和明信館」とした。翌明治22年、埼玉県警察巡査教習所武術授業係を拝命した高野佐三郎の「浦和明信館」への入門者は増え続け、前述したように地元埼玉以外にも名声高い高野を慕って千葉、茨城、栃木、山梨、鎌倉、東京、北海道にまで明信館支館が誕生したという。

警視庁撃剣世話掛(剣術師範)に任命されてからの高野佐三郎は既述のように、剣術家として世間の評価が高い高橋赳太郎や川崎善三郎と並び「警視庁の三郎三傑」と称えられる存在となり、明治29年10月に開催された第二回武徳会大会(参加剣術家460名)では「審判」を拝命して、「精錬証」を授与された佐三郎は、武徳会首席範士の内藤高治と並び、「西の内藤・東の高野」と称えられる存在となっていった。

そして明治30年、東京上野で開催された全国武道大会に出場した高野佐三郎は、戦士37人に勝利して優勝し、写真のような明治天皇・昭憲皇后の肖像を打ち出して細部は浮彫で表し、縁(ふち)は菊唐草文様を浮彫とする「天覧全国武道大会優勝盾」を授与されたのである。

写真は『埼玉武術英名録』埼玉県立歴史と民俗の博物館2022年刊より

この栄誉の2年後、明治32年春、高野佐三郎一家は明信館顧問の一人である実業家平沼専造の厚意と計らいにより東京に引っ越す。埼玉県飯能町(現・飯能市)出身の平沼専造(1836~1913)は、幕末から明治にかけて横浜での生糸取引や金融で財を成し、横浜株式取引所頭取、横浜綿糸織物取引商組合頭取等々を務め、政界にも進出した人物であるが、高野の恩師山岡鉄舟と親しく高野ともウマが合い、「東京へ出てこい。面倒は一切、俺が見る」という平沼の言葉に従っての上京であった。

東京市麴町区飯田町(現・九段下)に、高野は二階を門人の寄宿所として、階下を居宅と道場にした建物を建て、「明信館」と名づけた。「武術研究所」とも称されたその建物の二階には、三十人ばかりの門弟が寄宿し、高野家一家と寝食を共にして剣道稽古と人間修行とに励んでいた。(戸部新十郎著『明治剣客伝』より)

高野佐三郎一家が上京して後の「浦和明信館」は、養子(戸籍上は義弟、旧姓千種)の高野茂義

が引き継いで指導し、佐三郎が指導する「東京明信館」は数多の優秀な門下生を輩出していたが、更に理想的な剣道修練場の必要を感じた高野佐三郎は、大正7(1918)年に至り、初代東京商工会議所会頭を27年間務めた渋沢栄一の協力を得て、神田今川小路に「修道学院」を建設する。

周知のように渋沢栄一は、高野と同郷の埼玉(現・深谷市血洗島)出身で、農民(藍玉を商う豪農)の長男であったが、5歳の頃には父から、7歳時からは従兄弟の尾高淳忠から「漢籍(四書五経等)」を学ぶ一方、剣術は少年期には「神道無念流」を、成長して江戸に出ては、神田お玉が池の千葉栄次郎の道場で「北辰一刀流」を学んでいた。剣道修行を単なる術義習得に終わらせず、「全人間的な育英の道」として捉えようという高野の理想に、渋沢は大いに共鳴したのであろう。

渋沢は既に高野が東京高師講師に採用された明治41年には、それまで嘉納治五郎の個人事業であった「講道館」が法人化される際、矢作栄蔵(埼玉出身・東大教授・後に経済学部長)と共に「講道館監事」にも就任していた。「講道館」や「修道学院」に対する渋沢の姿勢や、その働きには、単に「財界の大立者(東洋のJ・Pモルガン)としての役割達成」ばかりではない、渋沢の志が感じられるではないか。

その「修道学院」には常時、3,40人の内弟子が寄宿していたというが、それについて思い起こすのが、嘉納治五郎が「講道館」設立と同時に開設した私塾「嘉納塾」のことであり、若き日のクーベルタン男爵を磁石のように惹きつけたラグビー校校長トマス・アーノルドが敷いた先覚的・開明的教育路線である。

ラグビー校に限らずイートン校、ハロー校等々、世界に例を見ない中産階級以上の子弟(男子)を対象とする「イギリス特有の全寮制中高教育機関(パブリックスクール)」の存在は、「全人間的な育英の道」を目指す者にとっては、「遠望する灯台の灯」のような存在ではないか。

青少年が、起居を共にする集団生活(合宿生活)によって得られる教育的価値については、この小論で論じきれるものではないが明治31年11月、嘉納治五郎が発刊の月刊雑誌『国士』第2号に、「英国中学の概況」と題して寄稿した田中銀之助(渡英しパブリックスクールを経てケンブリッジ大学トゥリニティ・カレッジを卒業、日本ラグビーフットボール協会名誉会長)は、「父兄の願望」と小見出しを付けた同論文の冒頭において、父兄がその子弟を修学させるについて、一日でも早く卒業してその学識を応用し、なるべく莫大な富、あるいは高い地位を得させようとする「日本の社会常識(文明の程度あるいは国民思想)」を痛烈に批判し、慨嘆して、次のように述べた。

……その品性の如何や、人物の修養等は顧みるに暇あらざるなり、そも自己の子弟を目するに、恰も実業家が資本に対するが如き観念を以てす、其心事の陋劣なる、其志望の卑小なる、豈驚かざるを得んや。社会生活の程度如何に関すとは云ひながら、衣食に不足なき上流社会に至るまで、さる傾向あるは嘆ず可き限なり。

英国に於ては然らず。其父兄の子弟を中学に送るは、敢えて大学者たらしめんとに非ず、亦大富豪を造らんとにもあらで、唯一個の紳士たらしめんとするに在り。

……抑々紳士とは、今日日本に於て濫用せらるるが如き意味に非ずして、稍ゝ支那の君子(小人に対する)と云ふが如き義にて、野卑なる言語を用いず、粗暴なる挙動なく、万事文雅(リファインド)にして、弱小の者は能く之を愛撫し、一挙一動凡て公明正大に苟も男子として恥ず化き行為は一切之をなさず、亦自己の良心に訴えて善しと信ずることは、何者にも屈従する所なく、忌憚なく、之を実行するに足る道義的勇気(モラール カレッジ)を有する者ならざる可からず。

実にこの紳士なる一語は、英国国民の脳裏に抜く可からざる印象を與ふるものにて、其道義界に影響する所、決して僅少ならざるなり。而して此徳たるや、主として中学時代の修養に在ること、特に注意すべき点なり。所謂中学時代とは、通常十歳より二十歳位の間を称するものにて……

Ⅵ―4 東京高等師範学校の教育

前述したように高野佐三郎は明治41年3月31日、東京高等師範学校講師に採用されたが、その5年前の明治36年、お茶の水(現・東京医科歯科大学敷地)から小石川区大塚窪町(現・文京区教育の森公園)に移転新築された東京高等師範学校は下記写真に見られるように、日本中等教育の総本山にふさわしい立派な教育施設であった。

写真は国立国会図書館デジタルコレクション「東京高等師範学校一覧明治40年」から

お茶の水から移転の翌明治37年5月31日の時点において、東京高師には予科、本科、研究科、官費専修科、選科等に620名が在籍し、本科には英語部、国語漢文部、地理歴史部、数物化学部、博物学部があり、これを指導するスタッフとして、教授50名、助教授9名、助手2名、教諭10名、訓導18名、舎監3名、書記12名という陣容が校長嘉納治五郎に率いられていた。

既述のように東京高等師範学校は全寮制の官立学校であり、当然、学資として被服費(本科第一年生には毎月43円63銭)及び食費(全学生に一日17銭)が支給される仕組みになっていた。

当時東京の学生生活は下宿代が毎月10円、学費その他が毎月10円、合計20円で足りると言われたことを考えると、中等教育の総本山・東京高等師範学校生徒の生活には、かなりの「ゆとり」があったのではないか。

そこでの日常は起床6時(夏は5時半)、朝食6時半(夏は6時)、夕食5時(夏は5時半)、黙学(自習)が8時から9時半、消灯が10時というものであった。

因みに高野佐三郎が講師から教授(高等官七等・年俸700円)に昇格した大正5年の同校カリキュラムを見ると、1週31時間の授業のうち、体育科丙組(剣道専攻)の1週間の剣道授業は10時間となっている。敢えて付言すると、体育科甲組とは体操専攻、体育科乙組とは柔道専攻の呼称である。授業以外に高野は部活としての「剣道部」も指導したのであろうか。

興味深いのは大正5(1916)年の時点で、同校体育科のみならず文科1部から3部、或いは理科1部から3部まで例外なく他教科と並んで、必修科目としての「修身」に毎週2時間から4時間の履修時間が割かれていることである。

余談ながら敢えて言及すると、明治35年に本科英語部に入学し明治39年3月10日に卒業した東急コンツェルン創始者五島慶太は、これについて愉快な言葉を残している。

校長としての嘉納の訓示や演説を聴く以外に、五島(旧性・小林)慶太は東京高師在学中には授業として週に一度、嘉納の「修身」の授業を受講したが、それについて後年次のように述べている。

その授業の変わっていることは、はじめからおしまいまで「なあにくそッ」の一点張りでほかのことはなにも説きやしない。これは柔道の方からきた不屈の精神の鼓吹で、勝っても『なあにッ』、負けても『なあにッ』、どっちへ転んでも『なあにッ』という訓えであった。

私も最初は、変なことをいう先生だと思っていたが、これを一年間、繰り返し聞かされているうちに、

なるほど、そうかなあ、とだんだんわかり出してきた。しかし、体験的にはまだよくわかりきらなかった。

ところが、世の中へ出てみて、先生の訓えが本当にわかった。高師では、英語とか地理とか、教育学とか、いろいろ教わった。それらの大方は忘れてしまった今日まで、一番頭に残り、一番役に立ったのはこの『なあにくそッ』であった。どんなことにぶつかっても、これさえ忘れなければ必ずやっていける、という先生の言葉はウソではなかった。

Ⅵ―4 天成の教育家・嘉納治五郎の土性骨

「なあにくそッ」一点張りと、東急創始者五島慶太が回顧した東京高師校長嘉納治五郎の教育理念に関しては、そのコアとなる考えを平易に語った演説がある。

明治22年5月11日、嘉納治五郎(学習院教頭・30歳)は、文部大臣榎本武揚、駐日イタリア公使ら貴顕紳士の前で、「柔道一班並ビニ其教育上ノ価値」と題する講演と、「講道館柔道」の実演(高弟による乱取り?)をする機会を与えられた。周知のようにこの時、黒田清隆内閣の逓信大臣であり、かって箱館五稜郭に立てこもった旧幕臣榎本武揚は、明治22年2月11日の文部大臣森有礼の暗殺により、逓信大臣から文部大臣に横滑りしていた。

明治22年5月11日、晴れの場におけるその講演の冒頭、「柔道の大体について述べ、柔道というものは教育上いかほどの価値あるものかを述べます」と切り出した嘉納は、柔術とか柔(やわら)とかいう言葉と異なり、人々があまり聞いたことがない「柔道(講道館柔道)」について縷々語った後に、講演の最後に至り「柔道の修心法」に関して、次のように喝破したのである。

勝ってその勝に傲(おご)ること無く、負けてその負けに屈すること無く、安きに在りて油断すること無く、危うきに在りて恐るゝこと無く、唯々一筋の道を踏み行け。

こう喝破した嘉納治五郎は、この明治22年5月11日の記念すべき講演に於て、「知育と同じ重みを持つ体育の振興」に生涯を捧げた自らの信念を次のように開陳して、講演を締め括った。

さて今日、我が国の教育上の有様を見ますに、世間でかれこれ不足を申しますものの、よほど整頓して参りましたと申さなければなりますまい。

しかし教育の方向はむしろ知識の方に傾いて人物を出すことについては未だ手の盡し方が足りなくはないかと疑われます。

又特に中学以上について申せば修身上の教えの上にはまだ善い方法が整うておらないように思われます。

そこで私の考えでは、さっきからお話申しましたところの柔道と申すものは体育に最も適当のものでございまして、兼ねて「修身」のみではなく一層広く「修心」の教えでございますから、この学科を全国の教育の科目の中に入れましたならば、目下教育上の欠点を補うことの出来るのみか、気性を引き立て愛国の情を強う致しますことは無論のことでして、又一朝外患あって四方に強敵を受けることあるも、よく柔道の奥義を守って恐るゝことなく、屈すること無く、又太平無事の時に於て、外人我が国の進歩を賞賛し旧来の美風を羨慕することあるも、均しく又柔道の奥義を守って傲(おご)ることなく油断すること無く、唯々一心に最上の手段を取って進み行きますれば、我が国を世界文明強国の一に居らしめるに至るも遠からざることと存じます。

知識を増やすのではなく、「人物を造る」ことを強調して、その講演を締め括った嘉納治五郎(当時30歳)は、この年(明治22年)学習院第4代院長三浦梧楼とソリが会わず、8月には欧州視察を命じられると共に、宮内省御用掛の身分はそのままで、学習院教頭職を免じられた。

前述したように、東大文学部を卒業後(23歳)学習院教師(月俸80円)として奉職、26歳にして第2代院長・谷干城(たに たてき)により幹事兼教授に任命された嘉納治五郎(月俸100円)は、翌年には第3代院長・大鳥圭介によって27歳の若さで教授兼教頭(年俸1400円)に抜擢され、大鳥院長とウマがあった嘉納教頭は、教員の採用等、多くの事を任されていたが、前陸軍士官学校長の経歴を有する三浦梧楼陸軍中将との軋轢によって、学習院とは縁が切れた。

明治22年秋、フランスを経由してドイツに滞在し明治24年1月16日、帰朝して宮内省から文部省参事官に転じた嘉納治五郎は、その後、周知のように熊本の五高(第5高等中学校)校長、一高(第1高等中学校)校長というプロセスを踏んで、明治26年9月20日には34歳の若さで高等師範学校(現・筑波大学の前身)校長に任命されたのであった。

その後、非職(職務停止2回)の期間を除いて23年と4か月余りを「高等師範学校長』であり続けた嘉納治五郎は、既述のように「嘉納の高師か、高師の嘉納か」と謳われる「天下御免の東京高師校長」であった。大正9年、61歳になった嘉納は高齢を理由に、生涯で初めての辞表を内閣に提出して退職したが、大正11年には貴族院議員に勅撰される。

その一方、明治42年に選任された東洋初のIOC委員嘉納治五郎の活動は活発で、大正9年6月、その生涯における4回目の外遊として第7回オリンピック大会(アントワープ大会)に出張して以後、飛行機もない時代に、東京オリンピック誘致を胸に秘めてか、更に7回もの外遊を重ねた。

そして最後の外遊(11回目)となった昭和13年2月、IOC総会が開かれるエジプトのカイロに向った嘉納(79歳)は、ナイル川船上に於ける幾たびかの会合を経て、昭和15年開催予定の東京オリンピック招致という大技を極める。

3月10日、カイロ放送局から日本に向けて、IOCカイロ総会の成果を放送した嘉納は、アメリカ周りの帰途、日本郵船氷川丸船上に於て、間も無く日本の島影が見えようかという昭和13年5月4日、肺炎のため、その雄大凛然たる生涯を締め括った。

出張中の埼玉で嘉納治五郎が没したという知らせが届いた時、本編の主人公高野佐三郎は、旅館の一室に閉じこもり、一晩中、蠟燭を立て、涙を流してしのんだという。(戸部新十郎著『明治剣客伝』)

作家戸部新十郎氏がいみじくも指摘した通り、幕末以来残っていた剣道の武術的部分を捨て、体育的、精神的に高めることに最も貢献した人物が高野佐三郎である。

前編(中 Ⅴ―4)で言及したその名著『剣道』緒言において高野は、「剣道書の必要」と題して、「剣道に関する書籍の世に行はるゝもの甚だ尠(すくな)く、徳川時代以後最近に至るまでのものを通算するも、著者の知り得たるもの僅々三四十種に過ぎず。其の中一部分の記述としては有益なるもの尠からざれど、或は範囲狭く、或は内容浅薄にして、加ふるに多くは文章難解、斯道の参考書として推奨するに足るもの殆ど之なく、真に遺憾に堪えざりき」と述べた。

続いて高野は次のように述べる。「斯道の趣旨目的」と題して、「従来剣道家を始め一般世人の考ふる所を察するに、斯道の趣旨目的に就き正当にして徹底せる思想を有する者多からず、或者は之を愛好するの余り過当の讃美を為して却って他人の反感を招き、或者は深く知る所無くして之を斥(しりぞ)けんとするの有様なりき。

心身鍛錬に特殊の効果あるものとして学校の正科に採用せられしより、此の方面に注意する者出でたりと雖も、此の点に就いても充分の理解を有する者多からざるが如し。且つ時世の変遷により斯道は直接実用せらるゝ場合甚だ少なきに至れり。斯道が発達せる維新以前の時代に比すればおのずから其の趣旨目的につき異なれる解釈なきを得ず。是れ実に斯道の消長に関する重要なる問題と謂うべし」

以上のように、その先覚的、開明的な信念を披瀝した高野はまた、「剣道と柔道は笠(かさ)と蓑(みの)の関係である」とも述懐し、正に、「人を切る(殺す)為の剣術」から、「人物を造る為に心身を鍛える剣道」へと止揚(アウフヘーベン)した近代剣道最大の功労者が、高野佐三郎である。

一方、明治42年1月、駐日フランス大使ジェラールが、友人のIOC委員長クーベルタン男爵に対して、東洋初のIOC委員として嘉納治五郎を選んで推薦したのには大きな理由があった。

前編(中 Ⅴ―1)で言及したように、「講道館長」として柔道を創始した嘉納が、日本中等教育の総本山・東京高等師範学校の校長として「多様なスポーツを推進していた」ことに加えて、ジェラールがクーベルタンに宛てた手紙の中で、嘉納治五郎がIOC委員として打ってつけの人物であることをフランス語ではなく英語「right man」を用いて格別に強調した理由は、「嘉納治五郎が国際的な視野を持っている」ということであった。

高野佐三郎の上司である東京高師校長・嘉納治五郎は、日清戦争後の「三国干渉(遼東還付)をきっかけとする日本の国民感情(世論)の変化(右傾化・軍国主義化)に押し流されることなく、前編(上Ⅰ―1)で言及したように、明治31年、月刊雑誌『国士』を発行する。月刊『国士』は、あくまで「講道館柔道」を中心に据えて、日本社会のありように対する鋭い批判を含む評論等を掲載し、一言で評すれば「雄勁闊達な内容」を特徴としており、情緒的、感情的(感傷的と言うべきか?)な国粋主義や国家主義、換言すれば偏狭なナショナリズム(鈴木大拙師の言う「安直な愛国主義」)を鼓吹するような低いレベルのものではなかった。それはひとえに嘉納治五郎が、学界、官界、政界、財界等々に「広く深い人脈」を有すると共に、「冷静な(冷徹な)精神的態度の持ち主」であり、「体協幹部」として共に働き「肝胆相照らす仲」となった安部磯雄と同じく、「真の国際人」であったことに帰せられよう。

前編(上Ⅰ―3)で述べたように、「教授言語は英語」と規定された東大文学部第2期生としての5年間、全て英語で行われた授業の中で嘉納がひとかたならず傾倒した恩師アーネスト・フェノロサ教授が、主として用いた教科書は、ジョン・スチュアート・ミルの”On Liberty”と” Principles of Political Economy “である。 東大入学以来、柔術(天神真楊流・起倒流)にのめり込む一方、嘉納治五郎(政治、経済専攻)が卒業後に学士入学を果たして哲学をも専攻した東大における5年間は、「ジョン・スチュアート・ミル漬け」、言い換えれば「ミル漬けの東大生活」とも言うべき5年間であった。前編(上 Ⅰ―3)で言及した第11代衆議院議長河野廣中と同じく、「驚嘆すべき気概の持ち主・嘉納治五郎」の推進力となったものは、幼少期に学び、長じては二松学舎でも補強した「漢籍」と共に、東大5年間の生活で、その血肉となった「ジョン・スチュアート・ミルの思想」ではなかったか。

そういう「バックボーンの持ち主」嘉納治五郎の5.6年に亘る昼夜兼行の鍛錬によって生み出されたイノベーション(技術革新)の産物である「講道館柔道」は、今や「日本発(初)世界標準」として、「地球文明の一翼」、「世界文化の一端」となって、「ハジメ」、「マテ」、「イッポン」、「ワザアリ」等の言葉は、ラグビーの「ノッコン」、「トライ」、或いはフットボール(俗称サッカー)の「オフサイド」、「ペナルティーキック」等々のような「世界語」となった。このようなことを成し遂げた日本人は、嘉納治五郎以外には未だ見当たらない。

その嘉納治五郎が昭和8(1933)年1月、創業から40年余りを経た「講道館柔道」の海外普及実績を踏まえ、「昭和八年を迎ふるに当り講道館員一同に一段の奮励を望む」と題した年頭の挨拶を行った。そしてその中で、嘉納は「柔道の海外宣伝普及は二つの意味において自分の後半生の任務である」として次のように述べる。

その一は、日本は既往千数百年の間に、諸外国から種々の文化を輸入して、今日の日本文化を建設したのである。

言い換えれば我が国にも固有の文化はないでもなかったが、今日の燦然たる文化は、外国に負うところが多い。(大宝律令の制定や新橋横浜間鉄道開通等々、実例は枚挙に暇がない―筆者註)

しかるに、もし日本が自国の文化を外国に与うることがなくば、諸外国と日本の関係は、精神的に債権なくして債務のみを有する国となって、はなはだ遺憾である。

第二には、柔道を諸外国に教えれば、それらの国々における柔道の修行者と、日本人との間に理解と親しみが増し、その結果は、我は、彼を信じ、彼も我を信ずるようになり、相互の間に利益の交換もでき、不幸にして紛議の生じた場合においても、円満なる解決をなしやすからしむることになる。

133年前、「真の国際人」とも称さるべき学習院教頭・嘉納治五郎(当時30歳)が、日本の教育に関して発した、「知識の方に傾いて人物を出すことについては未だ手の尽くし方が足りないのではないかと疑われます」という前記主張(警告)には、2023年の今日においても、依然として耳を傾けるべきものがあるのではないか。(了)